探索企业信用监管新路径:国家企业公示条例深度解读

在当今信息爆炸的时代,企业信用成为市场经济的基石。如何确保企业信息的透明与真实,维护公平竞争的市场环境?国家企业公示条例的出台,为我们描绘了一幅清晰的蓝图。这项法规不仅强化了企业信息公示的法律地位,还通过系统化的监管手段,推动企业信用建设迈上新台阶。今天,就让我们一起深入探讨这部条例,看看它如何重塑企业信用监管格局。

企业信息公示条例:法律地位的确立

新《企业信息公示暂行条例》和新《公司法》的相继实施,标志着国家企业信用信息公示系统的法律地位得到进一步巩固。2014年2月,全国企业信用信息公示系统正式上线运行,成为企业信息公示的主要平台。这一系统不仅集成了市场主体的注册登记、许可审批、年度报告、行政处罚、抽查结果、经营异常状态等信息,还提供了便捷的查询、填报和公示服务。

根据新《条例》,企业必须通过国家企业信用信息公示系统向社会公示其登记事项、特定事项以及即时信息。例如,公司名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等基本信息,以及股东认缴和实缴的出资额、出资方式、出资日期等详细内容,都需要在规定时间内进行公示。这种强制性的公示制度,不仅提高了企业信息的透明度,也为社会公众提供了可靠的参考依据。

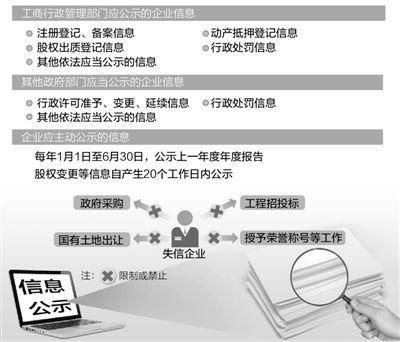

企业信息公示的内容与方式

企业公示信息主要分为即时信息和年报信息两部分。即时信息包括公司股东股权转让、行政许可取得、变更、注销等信息,企业应在信息产生之日起20个工作日内进行公示。年报信息则涉及更广泛的内容,包括企业生产经营和守法合规的信息,以及一些企业自主选择是否公示的信息。

企业通过国家企业信用信息公示系统向工商管理部门报送上一年度的年报,并在规定时间内向社会公示。这种制度设计既保证了信息的及时性,又兼顾了企业的自主性。同时,工商管理部门还会按照一定比例对企业公示的信息进行抽查,确保信息的真实性和准确性。

企业信息公示的监管与处罚

为了确保企业信息公示制度的顺利实施,新《条例》还规定了相应的监管和处罚措施。根据规定,企业未按规定期限公示年度报告或公示信息隐瞒弄虚作假,将被列入经营异常名录。连续3年被列入经营异常名录的企业,将被列入严重违法企业名单,即黑名单。被列入黑名单的企业,将在政府采购、工程招标等方面受到限制和禁入。

这种“一处违法,处处受限”的监管模式,不仅对企业形成了一种强大的约束力,也向社会传递了一个明确的信号:诚信经营是企业生存和发展的根本。通过这种方式,市场监管部门实现了从粗放向精细、从传统向现代、从单一向多元的转变,推动监管对守法企业无事不扰,对失信主体无处不在。

企业信息公示的社会影响

企业信息公示条例的实施,对整个社会产生了深远的影响。首先,它提高了市场透明度,减少了信息不对称带来的风险。消费者和合作伙伴可以通过信用信息公示系统,轻松查询企业的信用信息,从而做出更明智的决策。其次,它促进了企业信用建设,推动了社会诚信体系的建设。企业为了维护自身信誉,不得不更加注重信息的真实性和准确性。

此外,企业信息公示条例还促进了政府监管方式的转变。通过大数据等手段,市场监管部门能够更有效地进行事中事后监管,提高了监管效率。同时,这种监管模式也减轻了企业的负担,推动了政府的一元管理向社会的多元共治转变。

企业信息公示的未来展望

随着企业信息公示条例的不断完善,我们可以期待一个更加透明、公正、高效的市场环境。未来,企业信息公示系统可能会进一步整合更多数据资源,提供更全面、更精准的信用信息服务。同时,市场监管部门也可能探索更多创新监管手段,如利用人工智能技术进行信息筛查和风险预警,进一步提升监管效能。

企业信息公示条例的实施,不仅是对企业的一次全面体检,也是对市场经济的一次深刻改革。它让我们看到了信用监管的巨大潜力,也让我们对未来充满了信心。在这个信息化的时代,企业信用将成为企业最宝贵的资产,而企业信息公示条例,正是守护这份资产的坚强盾牌。